大阪府でリンゴ病患者急増、感染対策を呼びかけ

科学ニュース

2025年06月16日 00:42

69 閲覧

大阪府におけるリンゴ病患者の急増

大阪府内で「リンゴ病」(伝染性紅斑)の患者数が急激に増加しています。これに対し、大阪府の吉村洋文知事は12日に記者会見を開き、「1999年の観測以来、初めて警報基準を超えた」と警鐘を鳴らしました。この異常な感染の広がりに対し、知事は市民に対して早期の医療機関への相談を呼びかけています。

リンゴ病とは何か?

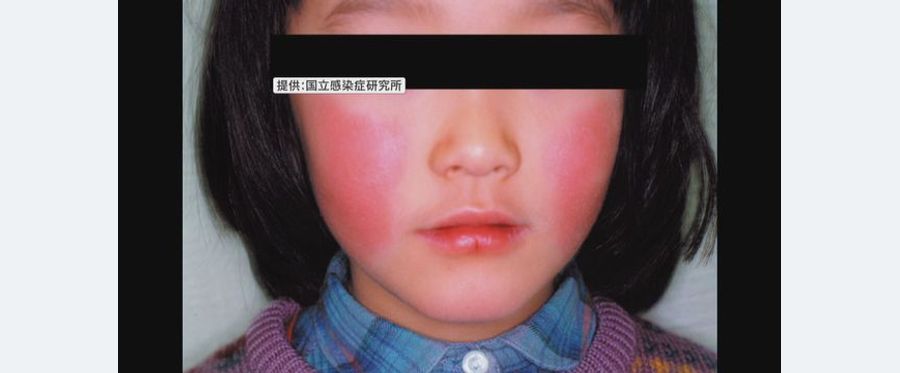

リンゴ病は、主に小児に見られるウイルス感染症で、一般的には「伝染性紅斑」とも呼ばれます。この病気は、パルボウイルスB19によって引き起こされ、感染した患者の咳やくしゃみを通じて広がります。感染後、2〜3週間の潜伏期間を経て、特徴的な発疹が現れます。発疹は「リンゴのような赤い色」をしていることから、この名がついています。

この病気は通常、軽度の症状で済むことが多いですが、妊婦や免疫力が低下している人にとっては重篤な合併症を引き起こす可能性があります。そのため、特に注意が必要です。

急増の背景と対策

大阪府内でのリンゴ病患者の急増は、春の季節性要因や、学校や保育所での集団感染が影響していると考えられています。知事は「手洗いや咳エチケット、マスクの着用を徹底することで、感染の拡大を防ぐことが重要」と強調しました。

また、大阪府は地域の医療機関と連携し、感染症対策を強化しています。具体的には、医療機関における診断や治療の迅速化、感染症情報の提供を行い、地域住民への啓発活動を推進しています。

市民へのメッセージ

吉村知事は、「症状に疑いがある方は、早めに医療機関に相談することが重要です。特にお子様を持つ親御さんは、学校や保育所での流行状況を注意深く観察してください」と呼びかけました。また、症状が軽微であっても、感染の可能性を考慮し、周囲への感染拡大を防ぐために適切な対策を講じることが求められています。

まとめ

大阪府でのリンゴ病患者の急増は、1999年以降初めて警報基準を超える異常事態となっており、地域住民に対する感染対策が急務となっています。知事の呼びかけに応じて、手洗いや咳エチケットを徹底し、症状が疑われる場合は速やかに医療機関を受診することが重要です。市民一人ひとりの協力が、感染拡大を防ぐ鍵となります。

3

3

5

5