大阪府でリンゴ病患者急増、感染対策を呼びかけ

科学ニュース

2025年06月16日 16:13

69 閲覧

大阪府でのリンゴ病患者急増、感染対策が急務に

大阪府において、最近「リンゴ病」とも呼ばれる伝染性紅斑の患者数が急激に増加しています。この現象について、大阪府知事の吉村洋文氏は12日に記者会見を開き、深刻な状況を説明しました。知事は「1999年の観測以来、初めて警報基準を超えた」と述べ、現状の危機感を強調しました。

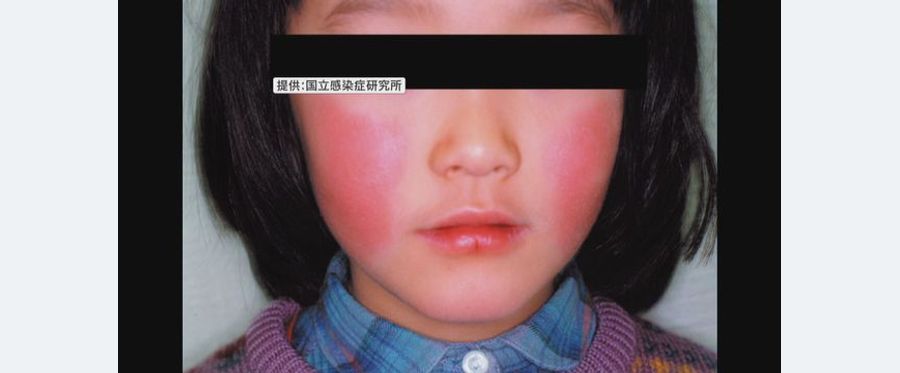

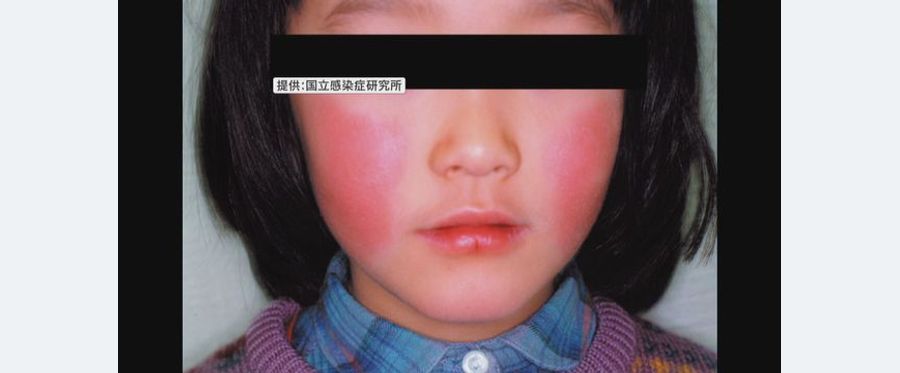

リンゴ病とは何か?

リンゴ病は、主に小児に感染するウイルス性の病気で、パルボウイルスB19が原因とされています。この病気の特徴的な症状は、頬が赤く腫れることから「リンゴ病」と名付けられました。一般的には軽症で済むことが多いですが、妊婦や免疫が低下している人々にとっては、より深刻な影響を及ぼす可能性があります。

感染経路は主に飛沫感染であり、咳やくしゃみによってウイルスが拡散します。また、感染者との接触によっても広がるため、特に小学校や保育園など、子どもが集まる場所での感染が懸念されています。

吉村知事が呼びかける感染対策

吉村知事は、急増する患者に対して早期の医療機関への相談を促しています。「症状に疑いがある方は、ためらわずに医療機関を受診してください」とのメッセージを発信。さらに、日常的な感染対策として、手洗いや咳エチケットの重要性を再確認しました。

具体的には、以下の感染対策が提案されています:

- 手洗いの徹底:外出先から帰った際や食事前には必ず手を洗うこと。

- 咳エチケットの実践:咳やくしゃみをする際には、ハンカチやティッシュで口を覆うこと。

- 体調管理の徹底:風邪の症状が見られた場合には、他者との接触を避けること。

今後の展望と地域への影響

大阪府内でのリンゴ病の急増は、地域社会にさまざまな影響を及ぼす可能性があります。特に、学校や保育施設での集団感染が広がると、学業に影響を及ぼす恐れがあります。そのため、保護者や教育関係者も、感染症に対する知識を深め、適切な対策を講じることが求められます。

大阪府は今後も、感染状況を注視しつつ、必要に応じて追加の対策を講じる意向を示しています。地域住民に対しても、情報の提供を強化し、感染症予防に向けた意識を高める取り組みが続けられる見通しです。

まとめ

大阪府でのリンゴ病患者の急増は、地域社会にとって重要な問題となっています。知事の呼びかけに応じて、早期の医療機関への相談や日常的な感染対策が求められる中、保護者や教育関係者も積極的に情報を共有し、適切な行動をとることが重要です。これにより、感染拡大を防ぎ、地域の健康を守るための努力が期待されます。

3

3

5

5